概要・歴史

私たちの宗派は「曹洞宗(そうとうしゅう)」といいます。今から800年ほど前の鎌倉時代に、「道元禅師」が正伝の仏法を中国から日本に伝え、「瑩山禅師」が全国に広められ、「曹洞宗」の礎を築かれました。

宗旨・教義

曹洞宗は坐禅の教えを依りどころにしています。坐禅の実践によって得る身と心のやすらぎが、そのまま「仏の姿」となります。日々の生活を意識して行い、互いに生きる喜びを見いだしていくことが、曹洞宗の目指す生き方です。

両大本山

曹洞宗には、大本山が2つあります。福井県の大本山永平寺と神奈川県の大本山總持寺です。この2つの大本山を両大本山といい、全宗門人が大切にしております。

布教教化に関する告諭

曹洞宗の管長猊下が、曹洞宗の信仰に生きる私たちに対して、おことばをお示しくださいます。ご自身の生き方の道しるべになさってください。

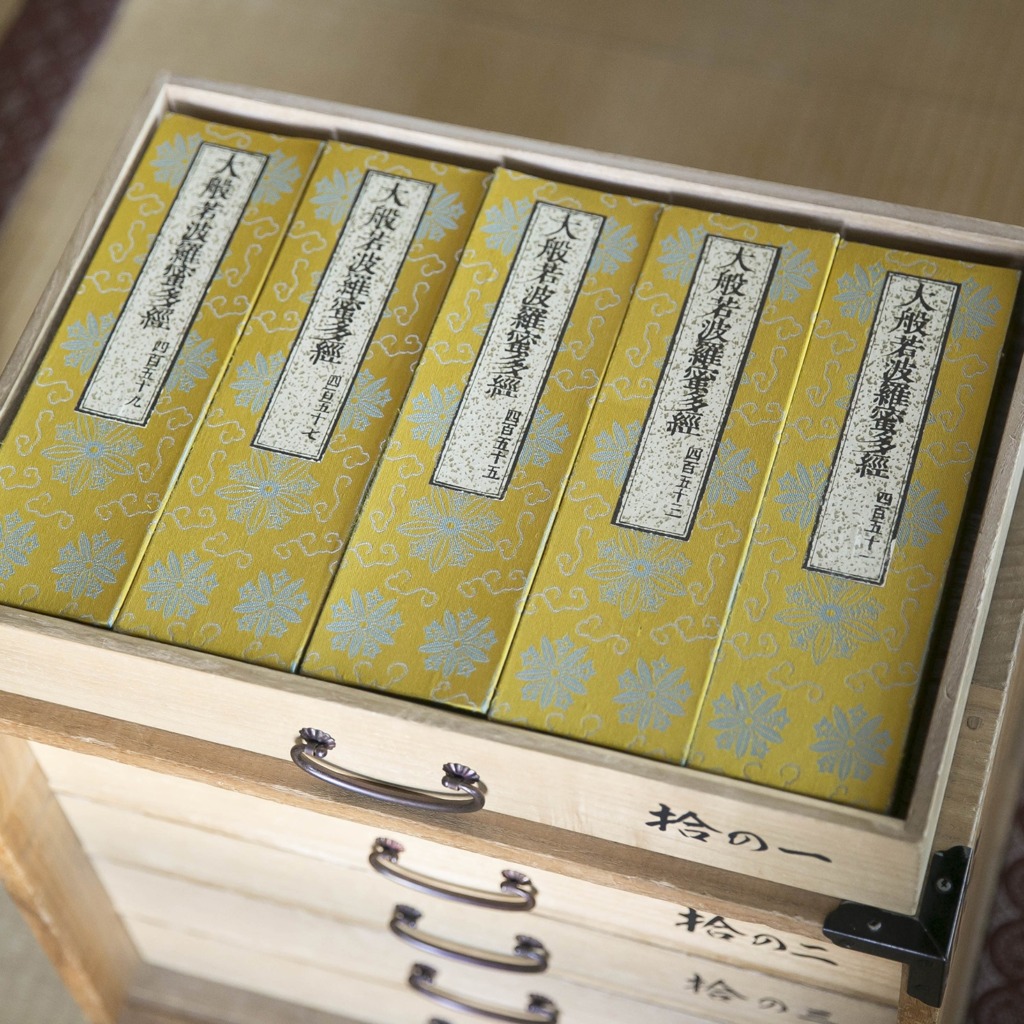

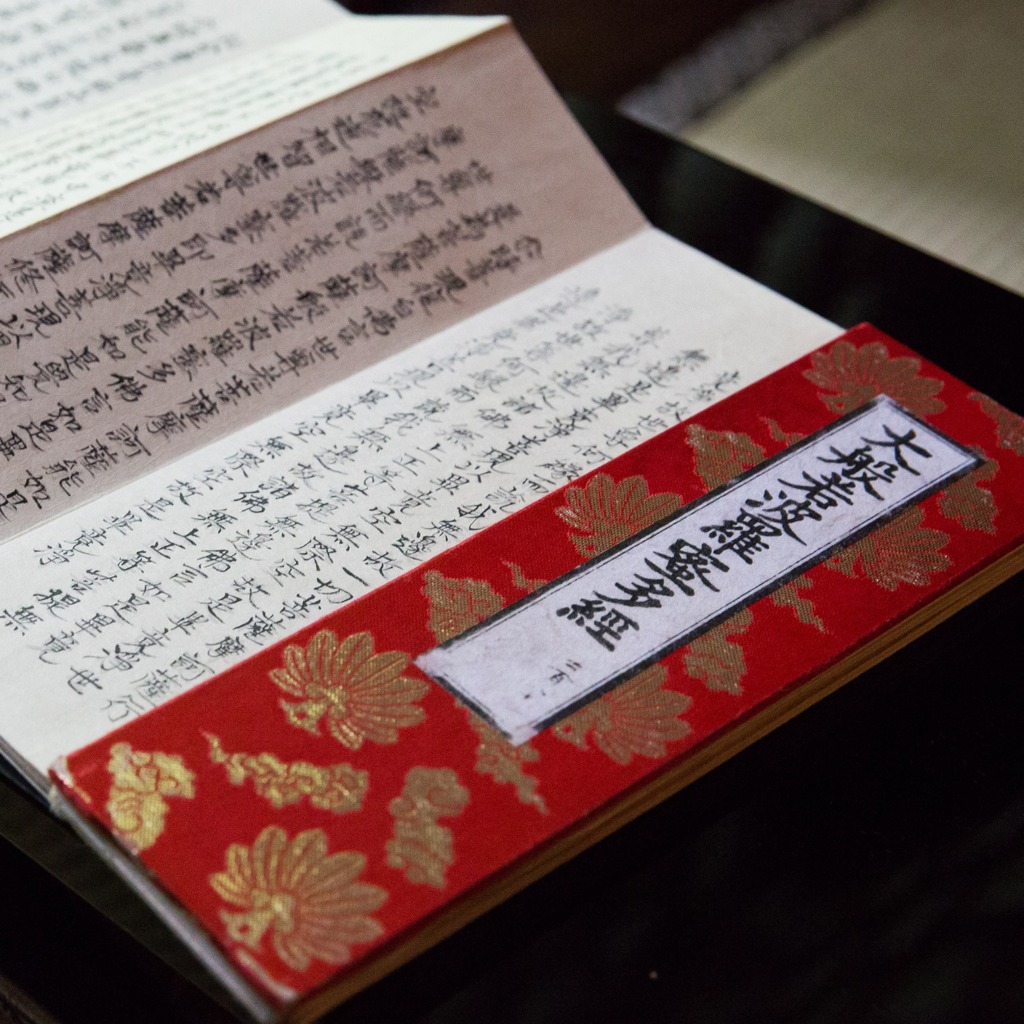

経典

仏教は、お釈迦さまが説いた教えを根本とする宗教です。そのため仏教においては、お釈迦さまが説いたことばが絶対の権威をもつものであり、このお釈迦さまの説法をまとめたものを経(経典・お経)といいます。

人権・平和・環境

曹洞宗では、「人権の確立、平和の維持、環境の保護」を3大スローガンに掲げ、取り組んでいます。これらは私たち仏教徒の使命でもあり、一人ひとりが他人事ではなく自らの問題として受け止め、改善に向けて実践していく菩薩行です。

曹洞宗の修行

曹洞宗の修行の根幹は坐禅の実践ですが、坐禅だけでなく、日常生活の一つひとつを、感謝と喜びの心で、瞬間瞬間をていねいに実践し続けることを修行と捉えています。