【人権フォーラム】久我泰文さんインタビュー「そばに、ただ、いること。いてもいい場所を作ること。」

人権擁護活動に取り組む宗門僧侶の方々へのインタビュー4回目は、曹洞宗人権教育啓発相談員であり、福井県敦賀市の永建寺で住職を務める久我泰文師にお話をうかがいました。僧堂での人権学習講師をはじめ、障害者就労支援など、仏教の教えを社会福祉活動へ繋げようと実践されています。

「向き合う」という姿勢。それは、ただ対面するのではなく、相手の苦しみや喜びに深く寄り添い、共にあることを意味します。久我師の活動の根底には、常にこの「向き合う」という姿勢が存在します。

ご自身の経験から導かれたこの姿勢を軸に、現代社会が抱える課題と、僧侶として、そして寺院として果たせる役割の本質に迫ります。

プロフィール

久我泰文さん:福井県敦賀市永建寺住職/人権教育啓発相談員/御誕生寺専門僧堂講師(人権担当)/北信越管区教化センター布教師/人権擁護委員(敦賀市)/介護福祉士/障害者サービス管理責任者

他違いを認め、共に生きる学びを

─久我さんは、修行道場での人権学習講師も務めなさってるとうかがいました。

久我:はい、近隣の僧堂なのですが、今は5、6名の修行僧の方々と一緒に人権について学ぶ時間を持たせてもらってます。そこでは、曹洞宗が辿ってきた歴史の良い面も悪い面も包み隠さずお伝えして、そして仏さまの教えに真摯に向き合えば、人権という課題からは決して目を背けることはできないのだと、感じてもらうことを大切にしています。部落差別やハンセン病回復者や家族への差別、障害のある方々への差別の歴史なども含めて、共に学んでいます。

─どのような内容で学ばれるのでしょうか。

久我:20、30代の僧侶の方々は、私くらいの世代(50代)以上に義務教育などで一般的な人権学習を経験されていますが、「仏教の視点から人権をどう捉えるか」という観点には、まだあまり触れてこられていない印象です。まずはその部分からお伝えすることが大事だと思ってます。

─宗門、あるいは仏教の観点から人権を見つめ直す、ということですね。

久我:仏教的な観点から人権を見つめ、同時に、人権という視点から仏教のあり方を省みる。その両方からの眼差しを大切にしています。その上で、もっと実践的な学びとして、日頃からお寺に来てくださっている障害者施設の利用者の方々とグループワークを行ったり、奈良県にある水平社博物館へ研修に赴いたりもします。できる限り屋外に出て、現場で生きる方々と直接お話をする機会を設けたいと思っています。

─そうした活動もまた、仏教の教えの実践と捉えていらっしゃるのでしょうか。

久我:仏教の実践には「慈悲の心」が必須だとされています。私自身の言葉で申しますと、「今、目の前にいる一人ひとりを、どれだけ大切に思い、真剣に向き合えるか」だと考えています。それこそが、仏道を歩む上での原点だと思うんです。なので、仏さまの教えを実践しようとすれば、自ずと人権という課題に向き合うことになるはずです。それは義務感からではなく、むしろ自ら進んで向き合いたい、向き合うべき大切な務めであると感じています。

人の命の尊厳に関わる人権の問題は、仏さまと共に生きる私たちにとって、決して避けては通れない道だと思うんですよ。

─ハンセン病の問題も学ばれているとお聞きしました。曹洞宗が関わったハンセン病の歴史について、お聞かせいただけますか。

久我:当事者の方に定期的にお会いするということではなく、曹洞宗の歴史として学んでいる途中です。古くは「業病」、すなわち「悪しき業論」と呼ばれる間違った考え方によって、多くの方々が大変な差別を受けてこられたという、忘れてはならない歴史がございました。

今日では医学が進歩し、治療薬も開発され、「業病」などと呼ぶべき病ではないことは明らかなんです。しかし、2001年に国による人権侵害が確定するまで、国策としてハンセン病への差別が助長されました。曹洞宗もまた「業病」として説き続けた事実があります。

もし今、どなたかから「業病とは何ですか」と問われたならば、私たちはその過ちを率直に認め、「それは明確に違います」とお伝えする責務があると考えています。

─そのような過ちが、現代において繰り返される可能性はあるのでしょうか。

久我:可能性は、決してゼロではないでしょう。だからこそ、こうした歴史を次の世代の方々にもきちんと伝えていく必要があります。同じ過ちを、二度と繰り返さないために。

一人ひとりと向き合う、それがお寺の務め

─久我さんご自身が、仏道というものを深く信仰されるようになったきっかけは何だったのでしょうか。

久我:私は寺院に生まれ育ちました。今振り返れば知らず知らずのうちに仏さまの教えをいただいていたように思います。そうした環境のなかで、自分が幸せでありたいと願うと同時に、「他の人にも幸せになってほしい」という願いが、ごく自然に、一番大きなものとして存在してきたのだと思います。

─いずれはお寺を継ごうと?

久我:将来はお寺を継がねばならないという思いはあったんです。でも、どこかでそのことから目を背けている自分がいました。大学は京都で過ごしたのですが、4年生のときに心身の調子を崩してしまって。友人たちの支えもあったんですが、どうしても学校へ通えなくなってしまいました。

そのとき、大学を休学し、大本山永平寺での修行に入りました。一年間という短い修行生活でしたが、「お寺を継ごう」という気持ちが湧き上がってきたことを覚えています。

─大きな心境の変化をお持ちだったのですね。

久我:修行を終え、大学に復学し、なんとか卒業論文を提出しました。その後、仏さまの教えを礎いしずえに何か社会の役に立ちたいと考え、福祉施設に就職いたしました。なぜかは分からないんですが、幼い頃から仏教と福祉が深く結びついているものだったんです。

─福祉の現場で、特に心に残っている出会いやお言葉はございますか。

久我:私は介護福祉士として、利用者さんを直接援助する仕事だったんですが、同僚には臨床心理士として専門技術を持って働く方がいました。あるときその方から「臨床心理の専門家は、100人の人がいれば、できる限り多くの人を救うことを目指す。でも、お寺や僧侶の方々には、ただひたすらに、目の前の一人ひとりと向き合って欲しい」と言われたんです。私は、お坊さんも専門技術を学ぶべきだと思っていたので驚いたんです。

─その言葉が、現在の活動に繋がっているのですね。

久我:はい。その言葉が、私の活動の根幹にあると言っても過言ではありません。「今、目の前で生きているその人と、真剣に向き合ってください」。そう言われたことが、今も深く胸に刻まれています。それが、私の人権活動の原点です。

誰もが安心して集える「居場所」としてのお寺へ

─「一人ひとりと向き合うこと」が僧侶の役割なのですね。

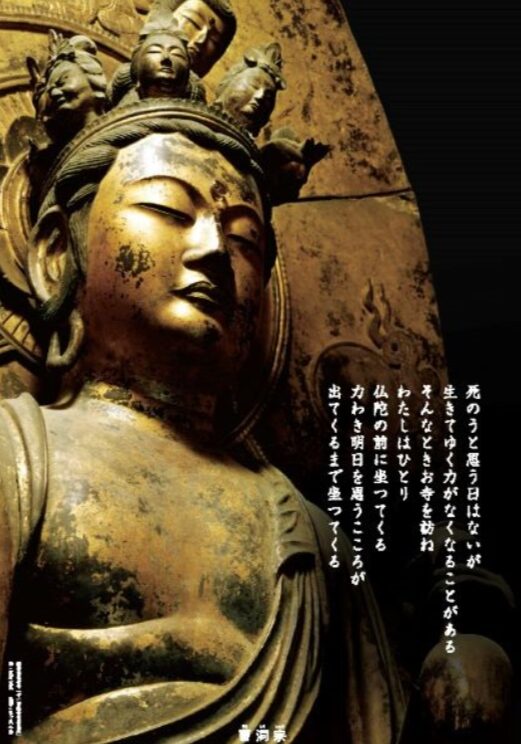

久我:そうありたいと願っています。しかし地域に暮らしていると、お寺は今なお「亡くなってからお世話になる場所」という印象が強いと感じます。そのイメージを変えていきたい。生きている方々が、辛いとき、苦しいときにお寺を訪れ、静かに仏さまと向き合うことで心が安らぎ、再び立ち上がる力を得てくださる。そんなお寺の姿を実現したいです。以前、曹洞宗が制作したポスターに

死のうと思う日はないが

生きてゆく力がなくなることがある

そんなときお寺を訪ね

わたしはひとり

仏陀の前に坐ってくる

力わき明日を思うこころが

出てくるまで坐ってくる

「生きてゆく力がなくなる時」(坂村真民、柏樹社、1981年)というポスターがありました。これを目にしたとき、ああ、私が目指したいのはこのようなお寺なのだと、強く思いました。

─心に響く、あたたかい言葉ですね。

久我:少し話が逸れるかもしれませんが、以前、車を運転しておりましたら、ご高齢の女性が道に飛び出してこられたことがありました。慌てて駆け寄ってこられたので、「どうしました」とお尋ねすると、「病院まで歩いて行けないので、乗せてってもらえませんか。お寺さんなら、きっと助けてくれると思って」とおっしゃるんです。

その方を病院までお送りしたのですが、そのとき、私は何とも言えない幸せな気持ちに包まれました。「お坊さんは、まだまだ求められているものがあるのだ」と。

─困ったときに、そう思ってもらえる場所があるというのは、とても貴重なことだと思います。

久我:先日も、お寺に突然、電話がかかってまいりました。「どうなさいましたか」とお聞きすると、ただ「お寺だから、かけてみました」と。そして、ご家族のこと、ご自身のこと、一時間ほどでしょうか、じっくりとお話を聴かせていただきました。

こうした出来事があるたびに、まだまだ私たちにできることがあるのだと、嬉しくなるのです。そのように感じられる心を失わないことが、僧侶として非常に大切なのではないかと考えています。

─障害のある方の支援のお話がありましたが、就労支援サービスも始められたそうですね。

久我:はい。「施設外就労(註:社会福祉制度の中の就労継続支援のひとつ。作業所ではない場所で働くことで、多様な繋がりが生まれる)」という形で、週に3、4回、お寺の清掃に来ていただいています。ただ、お寺は障害がある方に合わせた施設ではないので、やっぱり疲れやすいと思うんです。なので、掃除さえできていれば、あとはゆっくり過ごしてもらって構わない、とお伝えしています。

障害があってもなくても、人間なら心や体がしんどい日もありますよね。そんなときは、お寺の一室で休んでいただく。そういったことが許されるのもまた、お寺ならではの就労支援の形ではないかと思うのです。

また、市の子ども発達支援センターから相談があって、発達に特性のある高校生のアルバイトも受け入れ始めました。日曜の朝、草むしりや寺務作業なんかを、いろんな話をしながら一緒にやってます。お寺での経験が、社会へ羽ばたくための一つのステップになればと願いつつ、実際は若いパワーをもらってますね。実は、通ってくれていた子が、希望していた職場への採用が決まったんですよ。「次に繋がった」という報告は、本当に嬉しいものでした。

─今後は、不登校の生徒の受け入れも考えていらっしゃるとか。

久我:先ほども申しましたが、私自身、大学時代に学校へ通えなくなった経験があります。今思えば、将来への漠然とした不安が原因だったのかもしれません。そして、実は私の家族も、何度か学校へ行けなくなる時期がありました。こうした経験もあり、まだまだ具体的ではありませんし、準備段階ともいえないんですが、何かできない就労支援 外掃除の様子かと模索しているところです。

─様々なご経験があったのですね。

久我:そうですね。いろんなことがあって、不登校・引きこもりの課題を解消するための学習会や当事者会などにも参加しました。

特に、実際に不登校を経験した方のお話の中で、「学校に行けず、責められてもおかしくない時期に、答えは分からなくても親がひたすらに自分のために動いてくれていた。その姿が心に残っている」という言葉が印象に残っています。 困難を抱えている人は、怯え・悲しみ・不安など様々な状況・感情を抱えていて、正しい答えは分かりませんが、私にできることは、そばに「寄り添う」ことだと思っています。 私にとって「寄り添う」とは、困難を抱えている人の存在を受けとめ、「そばに、ただ、いる」こと。本人が「いても、いい」と感じられる場所を作ることだと思っています。そして、本人自らの力で生きていく道を見つけられるよう、静かに見守ることだろうと感じています。

それと同時に、助言を求められたときに支援できるように、社会へ繋げる方法・知識などを学んでおくことも重要です。

─これから、お寺をどのような場にしていきたいとお考えですか。

久我:決して簡単なことではないと自覚してはいますが、やっぱり誰もが「いつでも来ていい」と感じられるお寺を目指したいんです。 まずは目の前にいる方のお話に、ただ静かに耳を傾ける(傾聴)。その上で、その方の助けとなるような専門機関や相談窓口などの社会資源へと「繋ぐ」ことができる。それもまた、現代におけるお寺や僧侶の大切な務めの一つではないでしょうか。いつでも門が開かれ、誰かの苦しみにそっと寄り添える。そんな温かい居場所でありたいと、心から願っております。

人権擁護推進本部 記

人権を学ぶ推薦図書︱④『みんなに読んでほしい 本当の話』

篠原鋭一著/興山舎発行

第1集 おしょうさんも泣いた25の生き方

第2集 おしょうさんも救われた25の生き方

第3集 おしょうさんも心うたれた25の生き方

第4集 おしょうさんも驚いた31の生き方

そのときどきの真剣な交流によって、お互いが身を震わせ、感動と共感に溢れる歩みを始める事実。人間として、かけがえのない「生き方」に触れ、だれの人生にも潤いをそそぐ本当の話。