【International】国際布教の現場で、見つめ直した仏教

私は、平成28(2016)年より約10年間にわたり、国際布教師の一人として、ハワイ、北アメリカ、南アメリカ、そしてヨーロッパの各地で布教活動を行い、今年5月31日付でその任を辞し、帰国いたしました。これまでの10年間、多様な人々と出会い、坐り、語り合うなかで、曹洞宗の教えはただ「伝えるもの」ではなく、「共に育むもの」であると深く感じております。

この国際布教の現場での10年間において、私が感じたものを皆さまと少しでも共有できれば幸甚に存じます。

2016年に私が国際布教師として赴任したのは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンフランシスコ市に所在する、曹洞宗国際センターでありました。国際センターにおいて勤務する中で、私が活動してきた地域の多くは、主にキリスト教が文化の根底に根付いており、比較的、人生における問題や社会との向き合い方の判断基準に〝神〟が存在する地域です。そこに暮らす人々は、困難や葛藤に直面したとき「神が望んでいる道は何か」と問いかけ、答えを導く傾向があり、その〝神〟のもとに教会や聖職者が存在しています。

一方で仏教は〝人〟が中心となる教えです。お釈迦さまのお悟りから始まり、「どうすれば苦しみから離れ、豊かに生きることができるのか」を、私たち一人一人が信仰の中で問い続けていく教えです。言い換えるならばそれは誰かに答えを与えられるのではなく、自らが悩み、学び、気づいていく道のりです。

この両者の間には、根本的な違いがあり、私の国際布教の歩みとは、その違いに対して優劣や正否をつけることではなく、両者の間にある「中間」を模索する営みだったように思います。仏教の教えをただそのまま伝えるのではなく、相手の背景に敬意を払いながら、どうしたらその教えが彼らの人生に寄り添えるのかを、手探りで探し続けてきました。

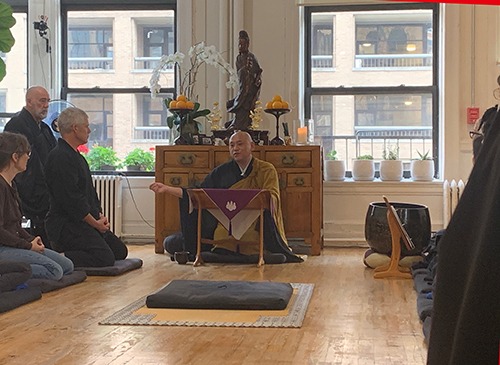

北アメリカでは、坐禅やマインドフルネスに関心を持つ人が多く、「いま、ここにいること」の意味を問い直す場として、禅が求められていました。その背景には、成功主義や競争社会のストレスにさらされた現代人の「心の置き場所」が失われている現実があり、坐るという実践が、彼らにとって「戻る場所」として作用しているのです。しかし坐禅とは、直面している問題解決の手段ではなく、あくまでも仏教の三学の一柱であり、〝戒〟〝定〟〝慧〟の仏教を伝えることに重きを置きました。

南アメリカでは、カトリック文化の中にある「赦し」や「愛」に対して、仏教における「縁起」や「因果」がどう理解されるのかを考えさせられました。人はなぜ苦しむのか、また、苦しみはどこから来るのか? 苦しみを「誰かの意思」として捉えるのではなく、「私たちの在り方」だと内に目を向けていく、その視点の転換のきっかけになるように努めました。

宗教と文化が密接な関りを持ち、長い歴史のあるヨーロッパでは、禅を宗教として受け入れる趣があります。しかし、それぞれの国で言語や風習が違うので、思考を超えた同じ感覚を体験できるよう、常に考えて布教活動を行ってまいりました。特に法式を指導する際には、特にこの点を強調しながら現地の方々と長い時間を過ごしました。そしてハワイでは、日系移民の信仰としての仏教が幾世代を経て今なお息づいており、寺院は地域の絆の拠点となっています。しかし今後は時代の移り変わりとともに、お寺が「伝統」としてだけではなく、若い世代にとってもまた、自分たちが護持していかなければならないものとして考えてもらうには、どのようなことをしていくべきなのか。その答えを現地僧侶の方々と一緒に模索しました。

これらの国々での布教活動を通じて、私は「仏教とは何か」「禅とは何か」を繰り返し自分に問い直すことになりました。どの国でも、どの文化でも、人々は悩み、苦しみ、喜び、生きています。その中で、仏教ができることは何か、を正直に見つめ、対話を重ねること、それこそが私にとっての国際布教でありました。 最後になりますが、これまで私に関わってくださったすべての方々に、心より深く感謝申し上げます。皆さま方にいただいた、一言、時間と空間をともにした一坐、一笑が、私にとっては何よりの学びであり、支えでありました。ありがとうございました。

今後も〝曹洞禅〟は日本国外のさまざまな地域で、現地の人々によって、現地の文化や風土と一体となり、より一層の広がりを見せていくのだろうと感じております。そうした広がりの中で、一助となるべく、今後も、微力ながら力を尽くしてまいります。どうぞ宗門の国際布教へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

合掌

秋田県第175番香最寺 副住職(元曹洞宗国際センター主事) 伊藤大雅